暗がりのなかの、わずかな灯りが、数体のブロンズ像を照らし出している。私たちが最初に出逢うのは、そのような部屋である。

会場風景

会場風景拡大画像表示

ブロンズ像の多くは頭部だけであり、切り離されているというより、地面に埋め込まれているように見える。木をモチーフにしている作品もあるからか、その様は何かが生えているようにも思える。では、何が生えているのか。

そこに顔はある。目も鼻も口も、髪の毛と皮膚との境界線もある。奈良が描く、私たちが知っている少女たちの姿をそこに投影させることはさほど難しいことではない。

<<悲しい時>> 2012 (C) NARA Yoshitomo 拡大画像表示

<<悲しい時>> 2012 (C) NARA Yoshitomo 拡大画像表示

けれども、小さな光線が与えてくれる「手さぐり」の感覚に、いささか無防備に己の感性を任せてみるならば、それは顔であって顔でないことがわかってる。いや、顔かもしれない。表情のない顔。無表情ではなく、表情を超えた状態の顔。見つめている、というよりは、ただそこに在る顔。顔を超えた顔。極端なことを言えば、存在としては、後ろ頭と大差のない顔がそこには在る。どちらが前か後ろかわからない、いや、どちらがどちらであってもかまわない、そんな頭部。のっぺらぼうではない。在という不在。不在という在。原初のいのち。そんなことどもが感じられるのだ。

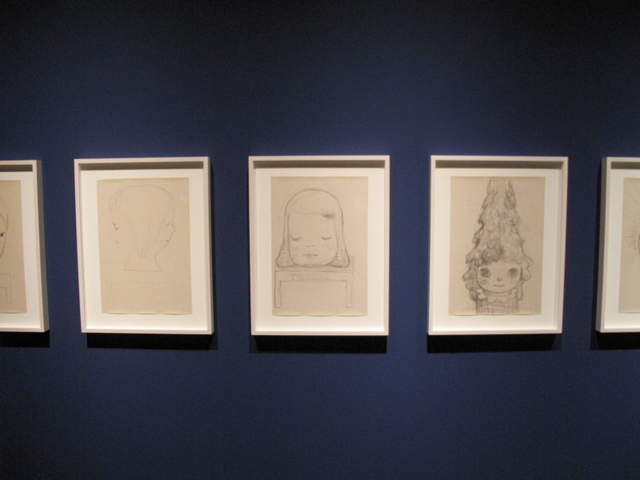

会場風景

会場風景拡大画像表示

私たちは表情から感情らしきものを読み取ろうとする。いや、感情を読み取るために表情らしきものを設定しようとしているのかもしれない。かなしそうな顔を見ればさみしくなる。たのしそうな顔を見ればうれしくなる。鮮やかな色を見れば気持ちが明るくなる。沈んだ色を見れば気持ちが暗くなる。だが、そもそも、芸術に出逢うということは、そうした単純な反応に還元できることばかりだろうか。

色のないブロンズ像たちは、私たちに、もう一度、無色の始原から、まなざしを立ち上がらせる契機を与えているように思える。