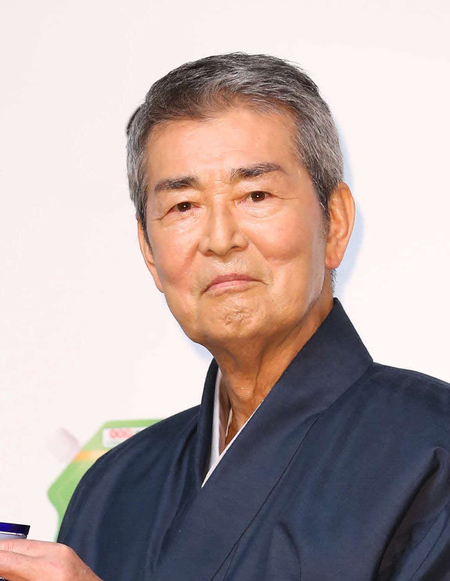

写真:日刊スポーツ/アフロ

写真:日刊スポーツ/アフロ

石原裕次郎との出会い、俳優「渡哲也」の誕生

人生はひょんなことから運命が激変する。青山学院大学の空手部の学生だった「渡瀬道彦」は、石原裕次郎や小林旭の日活アクション映画こそ観ていたが、夢は飛行機乗りになることであった。

実際彼はパイロットは無理でも飛行機の整備士になれたらと某航空会社に就職を試みるも、あいにく叶わなかった。

ところがちょうど日活が浅丘ルリ子主演の百本目の映画、蔵原惟繕監督『執炎』の相手役を公募していて(実際の作品では伊丹一三が演じた)、弟の「渡瀬恒彦」や空手部の仲間が本人には無断で「道彦」のことを応募してしまった。

このいたずらに「道彦」は怒ったというが、石原裕次郎見たさに気軽に出かけた日活撮影所の食堂で、公募の審査とは関係なくいきなりスカウトされた。1964年の、東京オリンピックの年であった。

そんな「渡瀬道彦」は翌1965年、小杉勇監督『あばれ騎士道』で宍戸錠の弟役でデビュー、同年のやはり小杉監督『青春の裁き』では早くも主役に抜擢された。

これが映画スタア「渡哲也」の誕生だった。渡は7歳年上の大スタア・石原裕次郎に挨拶に行った際の、あまりの紳士的な態度に感じ入り、後には不振の石原プロモーションの経営に加わって再建に貢献、裕次郎の早すぎる逝去の後も、終生その遺志を継いで活動を続けた。

亡くなる少し前にはこの「石原軍団」も解散し、そのけじめのつけ方も見事だった。

いま、渡哲也の死を悼む多くのファンにとっては、何よりこの渡の誠実実直なイメージがなじみ深いはずで、それこそが渡のカラーだと解している人も少なくないだろう。

「個性派」の極北として、刹那的に生きる役柄を演じていたデビュー当時

だが、いったん映画から遠ざかって1976年以降の『大都会』シリーズ、1979年以降の『西部警察』シリーズと石原プロのテレビ映画の仕事に注力専念しはじめる以前の、デビューから十年目までの季節こそ、渡哲也の俳優としてのポテンシャルが最強に狂い咲いた時代だと思う。

そしてその頃の渡の身上とする役柄は、誠実実直どころか破滅へ一直線のやさぐれたはみだし者ばかり、まさに天下の二枚目スタアならぬ「個性派」の極北だった。

その最も鮮烈な記憶の筆頭が、1968年の小澤啓一監督『大幹部 無頼』だろう。

暗澹たる過去を捨てて生まれ変わろうとする藤川五郎を、裏街道の連中がまがまがしく引きずり戻す。

ついに運命に殉ずる五郎は、ラストの下水道のドブ川で血と汚穢にまみれながらやくざどもとの壮絶な斬り合いになだれこむ(渡はなんと破傷風の予防注射をしてこの撮影にのぞんだそうだ)。

そのほんの隣り合わせの陽のあたる場所では、清純な女子たちが快活にバレーボールに興じている。

その両者のカットバックを通して、高度成長期の平和がまばゆい市民社会からはぐれてゆくアウトローの姿が痛覚とともに描かれる。その時、渡哲也の表情もしぐさのひとつひとつも、かけがえのない弾け方を見せる。

さらに70年代日本映画の異形の至宝として強烈な印象とともに記憶され続けるのが、1975年の深作欣二監督『仁義の墓場』。

そもそもあの『仁義なき戦い』の主役・広能昌三の最初の候補は渡であったが健康を害して受けられず(主演の大河ドラマ『勝海舟』も体調不良で途中降板し松方弘樹にバトンタッチするなど、渡は病気によっていくつもの大役を逃した悲劇的な人でもある)、喝采を浴びた実録路線も終わりを迎えつつあった時に、季節はずれの凄まじい「戦後」の亡霊が現れた感じであった。

『無頼』シリーズと同じ藤田五郎の同名原作は、組織の掟に反逆し続けた伝説のやくざ・石川力夫の短くも壮絶な生涯を描いていたが、渡はこのやくざですら手に負えない究極の暴力性と破滅志向の権化のごとき男を圧倒的な迫力で演じきった。

シャブと肺病に蝕まれ、文字通り死神の形相と化した渡が、自分のために心身を削って尽くしたあげく自殺した妻の遺骨をがりっがりっとかじる、あのまがまがしさ。

戦後三十年を経て衣食満ち足りた時代に、のどかな市民社会が蓋をして忘れ去ろうとしている「戦後」の情念、怨念を今いちど焙り出した渡の熱演だった。