多様化する視聴スタイル スクリーン上映の価値は?

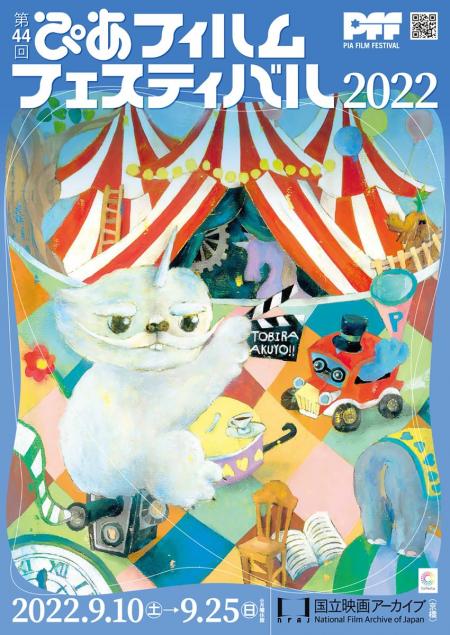

第44回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)

第44回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)

しんのすけ 技術面でいうと、今、スマホで撮る作品も増えています。異常に高画質だったりするので。

荒木 スマホ、すばらしいよ! 本当にスマホでどんどん撮ってほしいと思います。おっしゃる通り、カメラの性能がすごくいいもん。問題は音ですよね。音もちゃんと計算しないと、映像が活きないよって。

しんのすけ そうなんです。音をちゃんときれいに調整しないと、なにが描かれているか分からない。音のリテラシーは、映像制作の大きな課題だなって思います。

それと今は、自宅で映画を観るにしても、4Kのプロジェクターとか、いい機材が手頃な値段で手に入るんですけど、やっぱり音響には限界があって。映画館も今まで以上に音響へのこだわりが強くなっていますし、スクリーンで観る価値もそこにあるのかなって。

荒木 だからこそ、PFFアワードも、スクリーンでの上映は絶対に捨てないという気持ちがありますね。音のこともそうだし、同じ空間でいろんな反応に触れることって、作り手にも、お客さんにもすごく刺激的な体験になるはずなので。

しんのすけ 先ほどPFFアワードは“才能に出会える”場だという話をしたんですが、特にクオリティに縛られない初期衝動や、いい意味での粗さがある作品に奇跡的に出会えるのがいいんですよ。普通じゃ観られないもの(笑)。技術は後からついてくるとして、ちゃんと作りたいものがあって、どこか突き抜けている感覚というか。

荒木 自分でも自分がなにを作っているのか分からない。それくらい極端な冒険もしてほしいですよね。そういう自由さも含めて、PFFアワードは「いろいろあっていいんだ」っていう多様性を示す場所でありたいと思っていますね。

しんのすけ これだけSNSが浸透した時代なので、作り手には自分で発信することの大切さも知ってほしい。作るだけで終わるのではなく、作品をどうアピールするかを意識するのがすごく大事で。それは商業映画も自主映画も同じで、未来の作り手に求められることだと思いますね。その上で、PFFアワードが道を切り開くサポートをしてくれる。そういう意義があるんだと知ってほしいですね。

PFFアワードとは?

“映画の新しい才能の発見と育成”をテーマに、1977年に活動がスタートした「ぴあフィルムフェスティバル(PFF)」。その中心的な役割を果たす「PFFアワード」は、世界でも類を見ない自主映画を対象としたコンペティションで、入選者の中からは、後にプロとして活躍する映画監督を約170名輩出している。上映時間やジャンル、年齢、性別などは不問。新しい才能が集う場所として、広く認知されている。

また、1984年から映画祭がトータルプロデュースする長編映画製作システムとして、「PFFスカラシップ」が実施され、新人監督のデビューを支援している。

第44回ぴあフィルムフェスティバル2022

会期:2022年9月10日(土)~25日(日) ※月曜休館

会場:国立映画アーカイブ

※詳細は「映画祭公式サイト」や「映画祭公式Twitter」もご確認ください。

※会場での当日券販売はありません。