WEB動画や特設サイトで日本の食料自給率を視覚化!自給できる材料のみで料理を「まかなう」をコンセプトに、食料自給率の低下の”共感(自分ごと化)”をめざす ‐WEB加入限定!今だけ2品プレゼントも実施‐

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会(本部:東京都新宿区、会長 村上彰一、以下生活クラブ)は、

農林水産省が発表した令和4年度における日本のカロリーベースの食料自給率がわずか38%(※1)であり、国内で消費される食品の多くを輸入に頼っていることを受け、より多くの人たちが日本の食料自給率について考え、「共感(自分ごと化)」できる機会を創出すべく、「国内自給 まかない亭」プロジェクトを実施します。

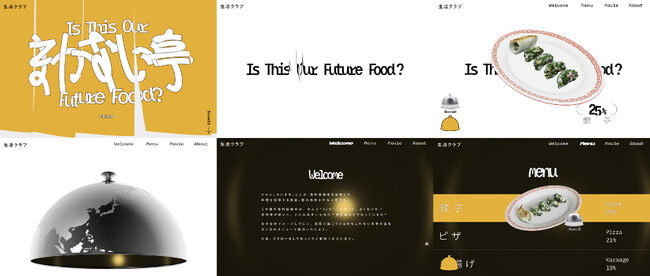

5月27日(月)から公開される特設サイトでは、餃子やピザなどの「国内の自給率」をビジュアル化したメニュー9品をCGで立体的に楽しむことができ、不完全な状態の餃子定食やオムライスに一般のお客様がリアルに驚く姿を収めたWEB動画も公開します。

また同日には、SDGsをテーマとした探究活動を様々な形で実施している東京家政学院中学校・高等学校と共同で、生活クラブの「国内自給 まかない亭」出前授業を開催します。

WEB動画「国内自給 まかない亭」(long ver.)

「国内自給 まかない亭」特設サイト: https://seikatsuclub.coop/100ex/makanaitei/index.html

「食料自給率」とは、日本国内に供給された食料のうち何割が国内で生産されたものかを示す指標のことで、日本の食料自給率は長期的に低下を続け、先進国では最低水準※3となっています。

また農林水産省が行なったインターネット調査の結果によると、「現在の日本の農業の課題の認知」として、「食料自給率の低下(42.6%)」が第1位となっており、食料自給率の低下に危機感を抱いている人が多いことが明らかとなりました。

このような背景を踏まえ、生活クラブでは「食料自給率」向上をめざす取組みの一環として、食料自給率38%を反映してつくった料理を提供する、ちょっと変わった食堂「国内自給 まかない亭」を企画しました。食料自給率の危機感を、ビジュアルによるインパクトと、データによるファクトインパクトの2軸から訴求します。

※1 農林水産省「日本の食料自給率」より出典:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html

※2 農林水産省「食生活・ライフスタイル調査~令和4年度~」より出典:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/survey/lifestyle.html

※3 農林水産省「諸外国・地域の食料自給率等」より出典:https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/013.html

■WEB動画「国内自給 まかない亭」概要

タイトル:生活クラブ「国内自給 まかない亭」

公開日:2024年5月27日(月)

YouTube URL:

https://youtu.be/lUfLnNAp648 (short ver.) 30秒

https://youtu.be/Ad0gJaSlSIk(long ver.) 3分05秒

<動画の内容>

「国内自給 まかない亭」をリアルに体験されたのは、ファミリーや夫婦に大学生。ここが、ちょっと変わった料理を提供する食堂とは知らずに来店されました。

店内を漂ういい匂いに期待感が高まりますが、「お待たせしました」と運ばれてきた料理はなんと、不完全な姿で現れた餃子、寿司、そしてオムライス。しばしの沈黙のあと、「半分...?」と呟いたり、「え!?」と驚く参加者。しかし、これらの料理が「日本の食料自給率」を反映してつくられたものだと聞くと、「なるほど。」と納得顔。最後は完成形の料理で舌鼓を打つも、日本の食料自給率に対する危機感をリアルに体感したみなさんは、食料自給率への意識が高まったようです。

■生活クラブ「国内自給 まかない亭」 特設サイト

WEB動画「国内自給 まかない亭」の公開と同時に、特設サイトもオープン。

サイト内では、「国内の自給率」を表現した9品(餃子・ピザ・唐揚げ・ハンバーガー・オムライス・トンカツ・アイスクリーム・プリン・寿司)のメニューをCGで立体的に見ることができ、ちょっと変わった食堂「国内自給 まかない亭」をデジタル上で疑似体験できる構成となっています。

URL:https://seikatsuclub.coop/100ex/makanaitei/index.html

<「食料自給率」の解説>

「国内自給 まかない亭」というのは、日本の今の食料自給率を反映した国産食材だけで料理を「まかなう」、というコンセプトでつくられた食堂です。

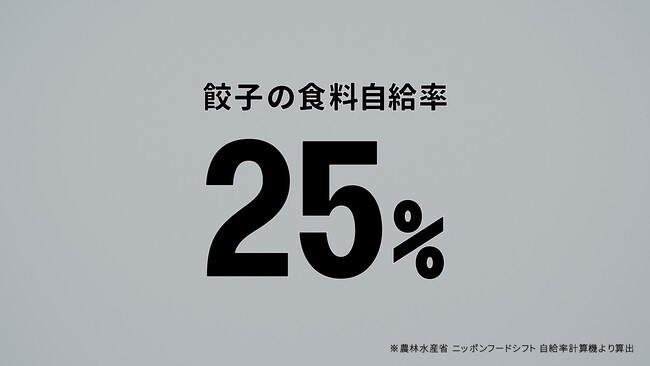

たとえば餃子の⽪の主原料である小⻨粉は自給率15%、豚肉は6%。一方、ニラやキャベツなどの野菜はほぼ100%まかなえているのでこのような見た目になっています。

日本のカロリーベースの食料自給率は38%。これは、先進国の中では低い数字です。では、自給率が低いと何が良くないのでしょうか。

考えられる未来としては、たとえば気候問題や紛争などで海外からの輸入が止まってしまうと、それまで輸入に頼っていた食材は食べられなくなってしまいます。また国内の生産者が減少することで産業そのものが衰退してしまいます。

さらに生産地が点在するようになると、輸送も長距離となるため排気ガスも増えていき、地球過熱化などの環境問題にも発展します。気温が上がりすぎることで、作物の栽培や生物の飼育などに影響が出る可能性もあります。

つまり食料自給率が低いままだと、いま当たり前に食べている自分のご飯が食べられなくなるリスクがあるのです。

今回「国内自給まかない亭」を企画した生活クラブでは、輸入に頼らず自分たちの力で食べるものをつくる、“自給力”を高めるため下記のような取組みをしています。

・豚肉、鶏肉などは、動物が食べる飼料(エサ)も、日本で栽培した飼料用米を使用

・調味料や加工食品などの原料も、国産の素材を中心に使用

・鶏肉は、3世代以上前から日本で育てた日本の風土に合う鶏種を使用

生活クラブでは、ただ単純に国産であるだけでなく、「輸入に極力頼らず無理なく育てられること」を大切にして、さまざまな食材・食品を生産しています。

■WEB加入限定!今だけ2品プレゼント キャンペーン概要

キャンペーン名:WEB加入限定!今だけ2品プレゼント!

期間:2024年5月1日(水)~8月31日(土)

URL:https://welcome-seikatsuclub.coop/lp/

プレゼント品目:WEB加入で5000円値引き!+国産の食材を使用した餃子とフライパンチキンの2品をプレゼント!

■生活クラブの食料自給率向上を目指す取組み

・生活クラブの消費材※4はできる限り国産原料を使用

生活クラブでは、国産原料の使用を追求するために、組合員と生産者が意見を交わしながら、消費材に使用する原料の一つひとつを選び抜いています。たとえば「ホットケーキミックス」には、海外産の小麦粉を使用するのが主流のなか、国産の小麦粉を使用しています。「餃子」には、生活クラブの提携生産者の豚肉を使用。野菜や皮に使用する小麦粉も国産です。さらに「トマトケチャップ」は、原料の加工用トマトは国産100%。定植・収穫

には組合員が参加し、提携生産者のコーミ株式会社などとともに産地形成にも取組んでいます。

※4 生活クラブでは、組合員に届ける食料品や生活用品を「消費材」と呼んでいます。利益を得ることが目的の「商品」ではないという意味があり、必要なものを組合員と生産者が一緒になって開発・利用しています。

・提携生産者とともに食の安全性の確保と自給率の向上をめざす

たとえば「丸大豆醤油」は使用している小麦を2022年12月の供給分から、国産100%に切り替えて原料の国産比率を高めました。また、提携する生産者とのつながりを大切にしながら、自給率の向上をめざしています。

一方で「丸大豆醤油」に使用している大豆は、遺伝子組み換えでないものを国産だけで安定的に確保するのが難しいため、国産を3割、中国産のJAS有機認証の大豆を7割使用しています。中国産の大豆を使用するにあたり、

組合員が提携生産者とともに現地に赴き、農薬を使用せずに栽培していることや選別工場などを確認しました。

https://seikatsuclub.coop/activity/food/self-sufficiency.html

<参考資料>

■日本の食料自給率「38%」について (令和4年度:農林水産省調べ)

食料自給率とは、我が国の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標です。

その示し方については、単純に重量で計算することができる品目別自給率と、食料全体について共通の「ものさし」で単位を揃えることにより計算する総合食料自給率の2種類があります。このうち、総合食料自給率は、熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベースがあります。

カロリーベースの食料自給率については、前年豊作だった小麦が平年並みの単収へ減少(作付面積は増加)、魚介類の生産量が減少した一方で、原料の多くを輸入に頼る油脂類の消費減少等により、令和3年度と同じ38%となりました。

生産額ベースの食料自給率については、輸入された食料の量は前年度と同程度でしたが、国際的な穀物価格や飼料・肥料・燃油等の生産資材価格の上昇、物流費の高騰、円安等を背景に、総じて輸入価格が上昇し、輸入額が増加したことにより、前年度より5ポイント低い58%となりました。

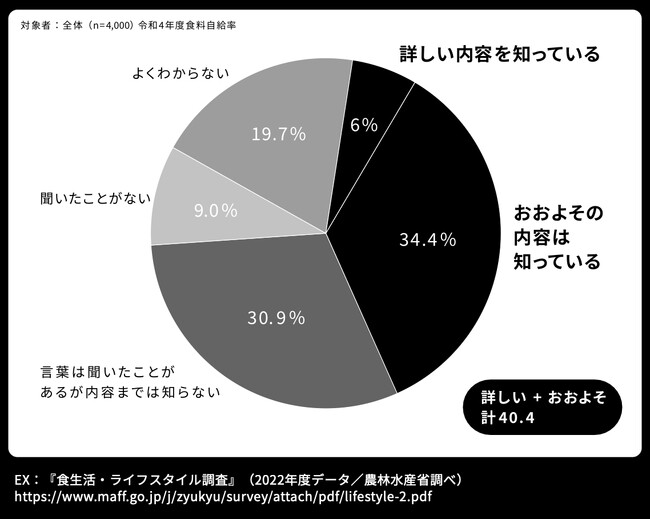

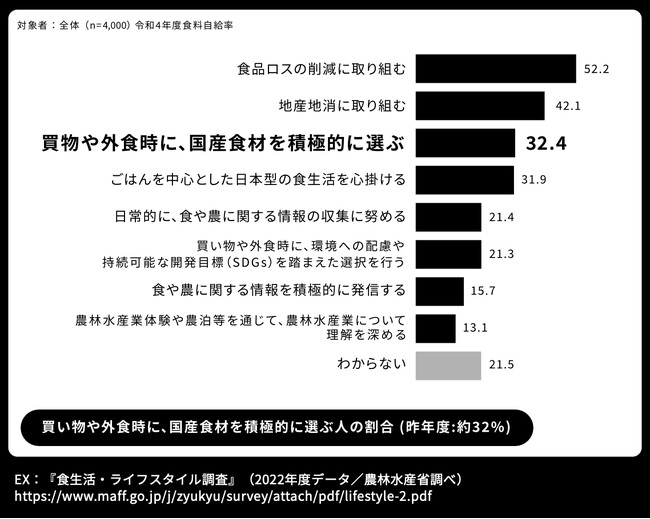

■データから見る日本の食料自給率 (令和4年度:農林水産省調べ)

・食料自給率の言葉の認知度 約70%

・食料自給率の内容の認知度 約40%

・買い物や外食時に国産を積極的に選ぶ人 約32%

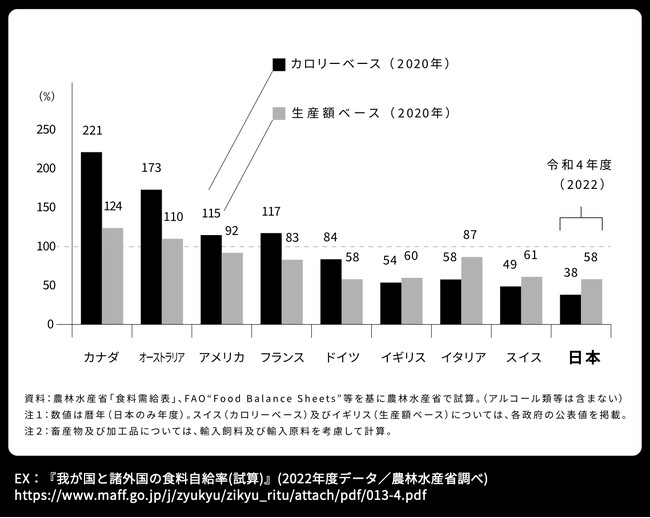

■諸外国・地域の食料自給率について

諸外国の食料自給率の試算値を比較すると、カロリーベースについては、国内の消費人口が小さく、カロリー

ベースに寄与する穀物、油糧種子等の生産量が多いカナダ、オーストラリア等の国が上位に位置づけられる

一方、 生産額ベースについては、野菜・果実等の輸出量が多いイタリアがドイツ、イギリスを上回るなど、

カロリーに比して価格の高い野菜・果実、畜産物の動向がより反映される傾向にあります。

日本の食料自給率は、諸外国と比較すると、カロリーベース、生産額ベースともに低い水準にあります。

・海外食料自給率との比較データ

■生活クラブについて

生活クラブは組合員数約42万人の21都道府県、33の地域生協で組織される生活協同組合です。事業高は約1千億円。

提携する生産者とともに国産素材を中心に、添加物や農薬をできる限り減らした食品や生活用品をつくっており、扱う品物の約8割が生活クラブのオリジナルです。

また、プラスチック削減や石けんの利用推進、再生可能エネルギーの発電所設立や利用などの環境問題や、子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者の支援などの福祉事業にも取組んでいます。意志ある生産者など生活クラブとかかわるすべての人々と協力し、地域や世代をこえ、循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」を推進しています。この取組みによって食(F)、エネルギー(E)、福祉(C)を自給し循環させるサステイナブルな社会の実現をめざします。

‣ホームページ: https://seikatsuclub.coop/

‣加入・資料請求はこちらから:

https://welcome-seikatsuclub.coop/lp/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

関連記事

-

【ライブ配信実施!】第108回日本選手権混成:陸上界最強に輝くにはだれか?運命をかけた決戦に注目!

【ライブ配信実施!】第108回日本選手権混成:陸上界最強に輝くにはだれか?運命をかけた決戦に注目! -

サクッ ピリッ うまっ!大人気「ラー油せんべい」が「ラー油えびせん」に。よりわかりやすい商品名になってパッケージもリニューアル。

サクッ ピリッ うまっ!大人気「ラー油せんべい」が「ラー油えびせん」に。よりわかりやすい商品名になってパッケージもリニューアル。 -

フィン・ディレイニー 選手 2024ー25シーズン契約合意(新規)のお知らせ

フィン・ディレイニー 選手 2024ー25シーズン契約合意(新規)のお知らせ -

山田昌さんを偲び『名古屋嫁入り物語10』を再放送します【東海テレビ】

山田昌さんを偲び『名古屋嫁入り物語10』を再放送します【東海テレビ】

-

連日完売だった『サブレミシェル』が姉妹ブランドを連れて約1年ぶりに再登場! 『サブレミシェル』・『パイラフール』・『ホテルマドレーヌミシェル』が大丸福岡天神店に同時出店

連日完売だった『サブレミシェル』が姉妹ブランドを連れて約1年ぶりに再登場! 『サブレミシェル』・『パイラフール』・『ホテルマドレーヌミシェル』が大丸福岡天神店に同時出店 -

THREE エッセンシャルセンツ 移動式インスタレーション “THE ROOM OF (IN) SCENTS” (ザ ルーム オブ イン センツ)開催のお知らせ

THREE エッセンシャルセンツ 移動式インスタレーション “THE ROOM OF (IN) SCENTS” (ザ ルーム オブ イン センツ)開催のお知らせ -

神戸の”隠れアジサイスポット?”神戸布引ハーブ園。「アジサイ」が見ごろを迎えました。園内の各所に様々なロケーションの「アジサイのある初夏の風景」が。瑞々しい情景に心が涼みます。

神戸の”隠れアジサイスポット?”神戸布引ハーブ園。「アジサイ」が見ごろを迎えました。園内の各所に様々なロケーションの「アジサイのある初夏の風景」が。瑞々しい情景に心が涼みます。 -

「オトメイトパーティー2024」プレイガイド最速先行抽選申込開始! 本イベント描きおろしのちびキャライラストを一部公開!

「オトメイトパーティー2024」プレイガイド最速先行抽選申込開始! 本イベント描きおろしのちびキャライラストを一部公開!