2024. 8.23/東京都千代田区のBCN本社にて

2024. 8.23/東京都千代田区のBCN本社にて

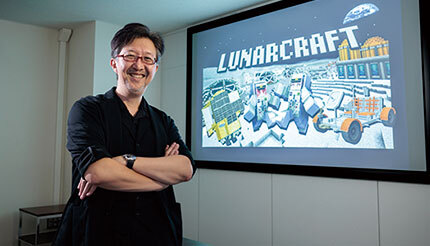

【東京・千代田区発】世界に多くのユーザーを持つ「マインクラフト(マイクラ)」。その中で「日本初のプロマインクラフター」を名乗るタツナミ氏。趣味から始まったゲームプレイをビジネスに発展させ、今ではマイクラを通じた教育の世界に身を置いてマイクロソフトや宇宙航空研究開発機構(JAXA)との協業も果たしている。氏がここまで熱中するマイクラの神髄とは何なのか。自身の幼少期からの個性も交えて伺った。

(本紙主幹・奥田芳恵)

日本初の「プロマインクラフター」とは?

まずそもそも、「プロマインクラフター」とはいったいどんなお仕事なのかと、そこに至るまでの経緯を教えてください。

私自身マイクラを触り始めたのが2009年です。最初は1人のユーザーとして。マイクラ歴はかれこれ15年になりますが、とにかくマイクラの自由な世界であるということに引かれていました。ひたすら建築をするもよし、敵のモンスターと戦っていくもよし、ボス戦までやるのもよし、という…。自分でマップというか、ワールドをつくることもできます。それが17年になってアバターに着せる服だとか、自分がつくったワールドだとかをほかのユーザー向けに販売できるマーケットプレイスができて。そこからビジネスが始まりました。

最初はどんなものを販売されたのでしょう?

18年にリリースしたのが日本の城を再現した純和風ワールドです。世界中のユーザーが純和風の世界で遊べるという。それで印税収入が入るようになってきて、マイクラが“仕事”になった!と思ったんです。ワールドの出品というのは、アジア圏では第1号でした。

プロマインクラフターというのはオフィシャルな肩書きなんでしょうか?

いえいえ。ただ、純和風ワールドのリリースをYouTubeライブでやっていたら、チャット欄で「タツナミ先生はとうとうプロになったんですね!」と言われて。そうか、自分はプロになったんだ!と。欧米ではワールドをつくる人たちを「ビルダー」と呼ぶんですが、日本ではそういう言葉がなかったので、「プロのマインクラフターだ」というコメントに対して「プロマインクラフターってかっこいいから名乗っていいか?」と聞くとOKだと言うものですから、「じゃあ明日からプロマインクラフターを名乗る!」と。そんな経緯です。もちろん最初は副業のようなものです。ただ、今は自治体と連携してマイクラの教育利用に協力したり、コンテストや教材用のワールドをつくったりということで忙しくなっています。

友だちのいなかった少年時代が

ものづくりの心を育んだ

幼い頃からものづくりは好きだったのですか。

そうですね。リアルの世界でも子どもの頃からブロック遊びや工作が好きでした。父が転勤族で、友だちをつくれなかったこともあるかもしれません。小中高で5、6回は引っ越していて、基本的に1人でした。妹はいますが、やっぱり男の子の遊びと女の子の遊びは違うので一人の時間が長くて。1人で遊ぶ術を見出してきた、それがものづくりだったのかもしれませんね。天文学も好きだったので、高校生の時には望遠鏡もつくりました。

望遠鏡!? それは「つくれる」と確信しておられたのですか?

つくれると思っていたんでしょうね(笑)。百科事典とか図鑑で構造を調べて、あとはホームセンターで塩ビの筒を買ってきたり、レンズをもらったりして。小学校、中学校では理科の成績は5しか取ったことがなくて、教科書では物足りなくなっていました。光の屈折についても知っていましたし。それと、人間というのは本能的にものをつくれるんじゃないかと感じていました。文系教科はまったくできなかったですけれど(笑)。英語では最下位争いしていたこともあります。

それは、ずいぶんと極端な。

はい。ただ、自作の望遠鏡で月面を初めて見たというのは強烈で、今の仕事につながっています。JAXAと共同で、マイクラ上で月面のワールドをつくりました。衛星の観測データをもとにクレーターなんかも再現した「LUNARCRAFT」というものですが、JAXAのホームページで公開され、日本政府のSNSでも紹介されたので今、世界中の子どもたちが遊んでくれています。

プログラミングは独学

「見たことのない世界」を求め続けて

マイクロソフトともお仕事をされていますが、それはどういった経緯で?

それはですね、ちょっとしたつてがあって、マイクロソフトが教育用のマイクラ(Minecraft Education)をお披露目するパーティーに潜り込むことができたんです。マイクラにやたらうるさい人間がいるから、と(笑)。そこでマイクロソフトの教育部門の方々とも知り合って。今、私はマイクロソフトの人間という立場ではなくて、外部の人間としてプロモーションに携わっています。というのは、つくっている人にできないことで外の人間が協力できることもありますから。あくまで1人のユーザーという立ち位置です。

しかし大変なお仕事なのでは?

まあ、そうは言ってもマイクラは楽しいぞ、とあちこちで言い続けているだけなんですけれど(笑)。私にとっては人生の、体の一部ですから。

ところで、ゲーム上でワールドをつくる技術はどこで身につけられたのでしょう?

プログラミングは独学です。

HTMLでホームページをつくってみたり、掲示板やチャットのシステムをつくったりということをやってきました。そして30代でマイクラに出会って、ここで何かつくってみよう!と思って今に至ります。デジタルの世界でDIYをやっている感覚です。家でも本棚とか机なんかは自分でつくります。既製品だと5センチ合わない、ならば自分でつくろう、という。すでにつくられたものに自分が合わせようとは思わないんです。なんか気に入らないじゃないですか。

マイクラで新しいワールドをつくるのも、そのマインドなのでしょうね。

そうですね。「今までに見たことのないワールドを見られる、そこで遊べる」。そんな体験を皆さんに届けられるのが喜びです。私自身、子どもの頃からものづくりをやっていたのも、見たことのない世界を求めてきたのだと思います。

さて、今タツナミさんは教育の現場におられますが、マイクラを通じた教育とはどういうものなのでしょう?

マイクラは、子どもたちのプログラミング教育の入り口です。自分が思い描いているものをプログラミングでどう実現するか、マイクラを通して考えることができます。教育用のツールもいろいろあります。でも実は、保護者の方にこそ積極的に物事を説くようにしています。

それはなぜでしょう?

子どもに勉強をさせるのなら、教育者、保護者はエンターテイナーでないといけないと思っているからです。(つづく)

仕事の向こうで待ってくれているみなさんを感じながら

タツナミ氏のもとには多くの手紙やグッズが寄せられる。自分がつくるのはデジタルデータで、実際に「もの」が存在しているわけではない。しかしデジタルの世界と現実世界をつなぐこれらの手紙やグッズは、自分の仕事が現実の世界で確実に多くの人に伝わったという手応えを感じられる宝物。これからも増えていくように頑張りたいと氏は言う。

心にく人生の匠たち

「千人回峰」というタイトルは、比叡山の峰々を千日かけて駆け巡り、悟りを開く天台宗の荒行「千日回峰」から拝借したものです。千人の方々とお会いして、その哲学・行動の深淵に触れたいと願い、この連載を続けています。

「人ありて我あり」は、私の座右の銘です。人は夢と希望がある限り、前に進むことができると考えています。中学生の頃から私を捕らえて放さないテーマ「人とはなんぞや」を掲げながら「千人回峰」に臨み、千通りの「人とはなんぞや」がみえたとき、「人ありて我あり」の「人」が私のなかでさらに昇華されるのではないか、と考えています。

奥田喜久男(週刊BCN 創刊編集長)

※編注:文中に登場する企業名は敬称を省略しました。