夜空を彩る“花火”は美しいだけではなく、一瞬で散ってしまうその儚さ故に観る者のエモーションをかきたてる夏の風物詩。花火大会に毎年多くの人たちがつめかけるのもそのあたりに理由がありそうですが、映画にも古今東西、“花火”が重要な役割を果たしている作品がたくさんあります。そこで、ここでは“花火”が印象的な映画を洋邦織り交ぜ多彩なジャンルから12本紹介。どれも夏の夜に観るのにピッタリです。

まずは“花火”に彩られた日本映画から紹介しよう。最初に挙げるのは、名匠・成瀬巳喜男の名作『女の中にいる他人』(1966)。タイトルがすでに不穏なムードを伝える本作は、エドワード・アタイヤの小説『細い線』をベースにした心理ミステリー。

殺人を犯して自首しようとした男(小林桂樹)が、子供の将来を案じた妻(新珠三千代)に事故死と見せかけて殺されるまでを描き出すが、降り注ぐ雨、妻の顔のクローズアップなど緻密に計算された成瀬の演出が静かな緊迫感を作り上げる。そして、その秀逸な演出の最終兵器として登場するのが花火だ。

久しぶりに家族みんなで乗る遊園地のコーヒーカップ、打ち上げられる花火とそれに見入る子供たちの表情が、幸せだった時間を思い起こさせ、その後の展開を予想させる。花火は、日本の映画でも古くから人の心の表と裏を映す“装置”として機能していたのだ。

しかし、映画ファンの多くが“花火の映画”と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、岩井俊二監督の『打ち上げ花火、下から見るか? 横から見るか?』(1993)だろう。

当初テレビドラマシリーズ「if もしも」の一編として放送され、翌年劇場公開された本作は、タイトルに示されたささやかな疑問をモチーフに、友情と恋愛をテーマにした思春期のふたつの物語を交錯させて描くピュアなラブ・ストーリー。

ユニークな語り口、当時14歳の奥菜恵の可愛さも手伝って、花火が打ち上げられるクライマックスでは誰もが初恋のときめきを思い出す。大人になった奥菜と主人公の少年を演じた山崎裕太が当時のロケ地を訪ねるドキュメンタリー『少年たちは花火を横から見たかった』(1999/企画・監督:岩井俊二、演出:白石直人)も併せて観ると、感動が倍増するはずだ。

浅野いにおの同名コミックを映画化した『ソラニン』(2011)でも、花火のシーンが大切な役割を果たしている。

会社を辞めた芽衣子(宮崎あおい)と音楽の夢を諦めきれないフリーター・種田(高良健吾)との純愛、思いがけない悲しい出来事、芽衣子の未来が原作そのまま映像に焼きつけられているが、物語の中盤、これもコミックを忠実に視覚化したパラシュート花火のシーンは特に鮮烈だ。それは若い恋人たちの時間を横移動しながらスローモーションで切り取った浜辺のシーンとともに、悲しみに暮れる芽衣子の大切な思い出。彼女が再び動き出すきっかけにもなる、そのかけがえのない時間を観る者にも共有させる。

『ソラニン』の高良健吾が主演した『おにいちゃんのハナビ』(2010)は、毎年世界一の花火が打ち上げられる新潟県小千谷市片貝町の「片貝まつり」を背景に綴られる感涙のトゥルーストーリー。

急性白血病で余命半年の妹(谷村美月)の尽力で引きこもりを克服した青年(高良)が、妹の死後、彼女が見ることのできなかった花火を打ち上げるクライマックスでは思わず号泣! 花火に込めた想いにグっとくる違いない。

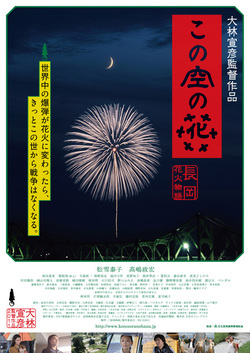

『この空の花 長岡花火物語』(C)「長岡映画」製作委員会・PSC All rights reserved.

『この空の花 長岡花火物語』(C)「長岡映画」製作委員会・PSC All rights reserved.

『転校生』『時をかける少女』などで知られる大林宣彦監督の『この空の花-長岡花火物語』(2011)も、タイトルから明白なように、新潟県長岡市の伝統的な花火大会をモチーフにした荘厳な人間ドラマだ。戦禍や2004年の新潟県中越地震を乗り越えてきた長岡の歴史と、11年の東日本大震災の復興への願いと希望を、大林監督が初めてフィルムではなくデジタル映像で綴った意欲作。

重くなりがちなドラマを劇中に登場する舞台劇を絡め、デジタルの特性を活かした新感覚の映像で分かりやすく伝えていて目をみはる。同じように、マンガのような無数の花火がクライマックスで次々に上がる大林監督の初期の劇場映画『ねらわれた学園』(1981)と比べても、その若々しい感覚は引けを取らない。