80年代に熱狂的な支持を獲得し、後続のバンドに多大な影響を与えた伝説のバンド「DEAD END」。そのトリビュートアルバム『DEAD END Tribute - SONG OF LUNATICS -』が9月4日にリリースされました。

今回ウレぴあ総研では本作のプロデューサーの大島暁美さんと、後期DEAD ENDのオリジナルアルバムのプロデューサーでもあり、今回のトリビュート盤のサウンド面を統括されている岡野ハジメさんにお話を伺ってきました!

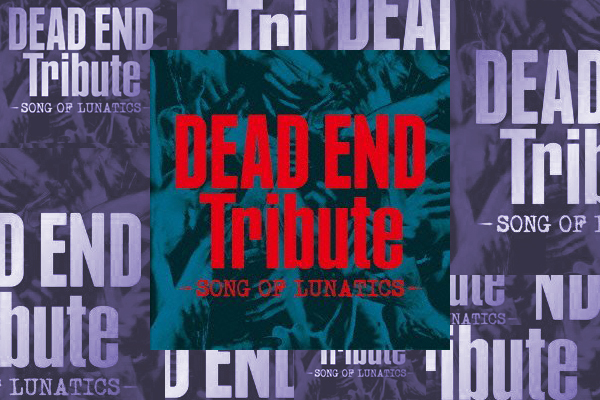

『DEAD END Tribute - SONG OF LUNATICS -』

『DEAD END Tribute - SONG OF LUNATICS -』豪華すぎるメンバーで構成された今回のトリビュートアルバム

――DEAD ENDは当時の音楽シーンにおいてどういった存在だったのでしょうか?

大島:簡単に説明しますと、80年代初頭にLOUDNESS、VOWWOW、EARTHSHAKER、44MAGNUMが出てきて「ジャパメタ」と呼ばれるムーブメントがあったんです。その後にPRESENCE、REACTION、GASTUNKやDEAD ENDがでてきて、彼らは「ネオ・ジャパメタ」と呼ばれていました。

DEAD ENDは、元々関西で人気のあるバンドのメンバーが集まってできたバンドで、当初から当時の動員記録をどんどん塗り替えていくくらい人気のあるバンドでした。その勢いに乗って1stアルバム『DEAD LINE』を86年にリリースして、それが1万枚を越える大ヒット作になりました。

DEAD END『GHOST OF ROMANCE』

DEAD END『GHOST OF ROMANCE』記念すべきメジャー第一作

そして87年にビクターから『GHOST OF ROMANCE』で鳴り物入りでメジャーデビュー。88年のメジャー2作目『shambara』から岡野さんがプロデュースで関わるようになり、音楽的評価も高まって来たところで89年にアルバム『ZERO』を出して解散、メジャーに行ってから約2年半しか活動してないんですよ。

今回のトリビュート・アルバムの話につながってくるんですけど、活動年数がすごく短いのにフォロワーが凄く多いんです。「ミュージシャンズ・ミュージシャン」というか、後輩にすごく影響を与えていたバンドですね。

――それは何故だと思いますか?

岡野:なんででしょうねえ? 影響を受けた人たちに「なぜDEAD ENDだったの?」と聞くと、単純にカッコよかったっていうか、どうやら洋楽っぽく聴こえてたらしいんだよね。日本のバンドなんだけども、ほかのバンドとはスタンスの違うカッコよさをDEAD ENDに感じた、みたいなことを言う人は多かったですね。

――岡野さんは当時プロデュースされるにあたって、そういった部分は意識されていましたか?

岡野:そこを追求したわけじゃないんですけど、元々僕がプロデュースというものをやりだしたのがちょうどその頃で。どうしてプロデュースをやりたかったかというと、その当時の日本のロックバンドの音があまりにも良くなかったというのがまずあって。

とにかく聴いて育った洋楽たちと、日本のロックのギャップというものにすごくフラストレーションを感じていたんです。それをどうにかしたいっていう欲求みたいなものがあって、音質的にも、アレンジ的にも、プロダクツ自体をもっと洋楽的にやるべきであると。当時はそういう風に思っていました。