「しっとり、淫靡だけじゃない。絵師の個性がどうしても出てしまいますよね。

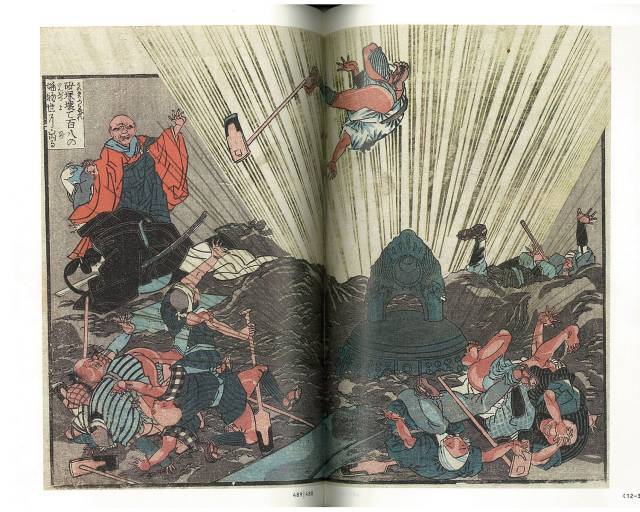

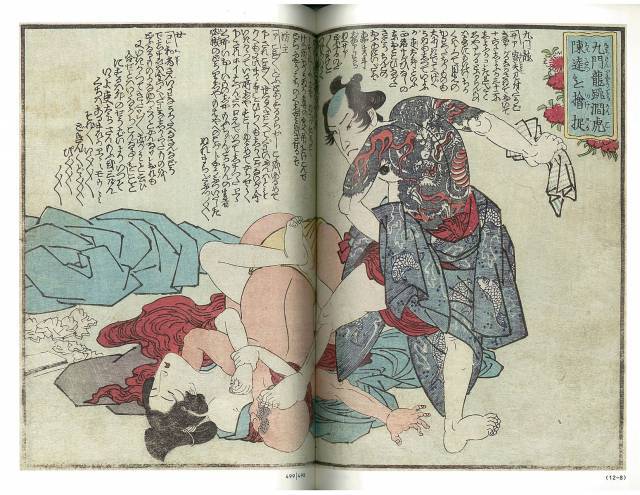

例えば歌川国芳は、『水滸伝』など侠客ものの武者絵で人気を得た浮世絵師、今で言えば宮下あきらの『魁!! 男塾』みたいなテイストのまま、春画も手がけているんです。必殺技、『ギャラクティカ・マグナム』が飛び出す車田正美『リングにかけろ』のような世界で、登場人物を女性役にして、ムリヤリ『水滸伝』として描いてしまうノリが楽しめます」

歌川国芳《当盛水滸伝》文政12(1829)年

歌川国芳《当盛水滸伝》文政12(1829)年

歌川国芳《当盛水滸伝》文政12(1829)年

歌川国芳《当盛水滸伝》文政12(1829)年

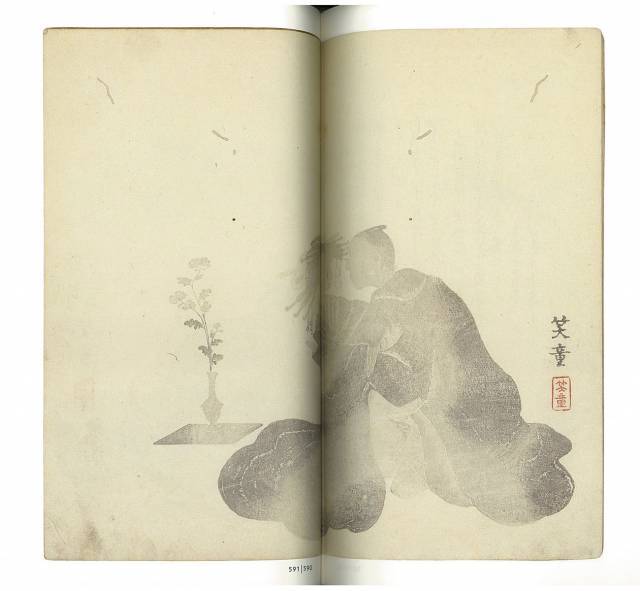

《華月帖》は、大阪の挿花師・亀齢軒(きれいけん)がプロデューサーとなり、狩野派・土佐派・円山四条派が描いた、いわば“トリビュートアルバム”。影絵仕立てで京都画壇らしいエスプリを感じさせます。

狩野派・土佐派・円山四条派《華月帖》天保7(1836)年

狩野派・土佐派・円山四条派《華月帖》天保7(1836)年

制約があるからこそ、“ギリギリ”の模索で生まれた“美”

江戸時代も幕府による出版統制はありましたが、春画は地下出版物として、奥付に版元や絵師を記さず、貸本など別のルートで流通されるようになりました。

風紀を乱すものだけでなく贅沢な印刷物も禁じられていきますが、コレクターや好事家たちが出資して、雲母刷りや空押しなどを施した、豪華な印刷物をつくることができた。そんななかで絵師はもちろん、彫師や摺師も腕を発揮していきます。

「春画はやはり表沙汰にするものではなく、本音と建前はしっかり分ける。その上で、しかるべき場所・タイミングで個人で楽しむ分にはどうぞということ。ゾーニングがきちんとされていたんですね。限られた条件だからこそ磨かれる超絶技巧、ギリギリでどこまで見せられるかなど、知恵を働かせるのも面白い。なんでもやっていいとなるとつまらなくなる気もします」

遡れば、古墳時代の埴輪にも性器を誇示したものがあり、法隆寺の天井板の裏側にも大工が遊びで描いた性器の絵もあるそうです。

性器や性愛の表現には豊穣や吉祥、コミュニケーションや笑いなど多彩な意味があり、『古事記』に記された国生みの神話にはじまって、さまざまな形の性愛が日本の文化の中に存在してきました。

「春画の中に、ただのカップルではない、『源氏物語』の藤壺と光源氏の関係がほのめかされていれば、伝統ある『禁断』の関係だけに萌える。(※藤壺は源氏の義母)

文学や美術の歴史の中で積み重ねられた文脈を踏まえながら、制約の中でいかに自由に表現するか、そこが大切であり、春画の魅力だと思います」

※北斎以下『SHUNGART』より。一部の作品は部分掲載

橋本麻里(はしもと まり)

1972年生まれ。ライター、編集者。日本美術を主な領域として『BRUTUS』『芸術新潮』『和樂』など雑誌に寄稿。NHK『国宝に会いに行く』などテレビ出演も。著書に『京都で日本美術をみる:京都国立博物館』(集英社クリエイティブ)、『変り兜 戦国のCOOL DESIGN』(新潮社)など。

![葛飾北斎『喜能会之故真通(きのえのこまつ)』文化11(1814)年——[書入れ]大蛸「いつかはゝと狙いすましていた甲斐があって、今日という今日、到頭捕えた。それにしてもむっくりとしたいいぼぼだ。蛸は芋が好物だといわれるが、芋よりもなお好きだ。サアゝ吸ってゝ吸い尽くして堪能させてから、いっそ龍宮へ連れていって囲っておこう」口にてズウッズッゝチウッチウゝ、ズウッゝ、「フ、、、ウ」…](https://urepia.ismcdn.jp/mwimgs/a/5/114h/img_a504884e1baa7b9c09760658b7905367332992.jpg)

![菱川師宣《恋のはなむらさき》天和3(1683)年——[詞書]誰もこの道を好まぬ人はない。そんな中で色を好む男友達二人(中略)二人を口説こうと出かけて行った。ちょうど都合よく母と一緒にいたので、母親も一緒に引き寄せ取り組む。妹がこれを見て、母さまくたびれたなら代役として私が代わりましょうと言えば、母親は心配ない、重ねてすると応えたという。](https://urepia.ismcdn.jp/mwimgs/8/4/114h/img_843dbe8fd212c6d0f8af8b742dfe100a420180.jpg)