自由に楽しむなら未就学児から、本格的に始めるなら中1!?

――最近は、未就学児からのプログラミング教室もあり、わたしも息子と体験してみました。実際にプログラミングをおけいことして始めるとしたら、何歳ぐらいからがよいでしょうか。

松林氏:何歳でも良いと思います。

『ビスケット』や『スクラッチ』であろうが、本格的な言語であろうが、その言語の持つ機能を100%フルに使いこなすことは大人でも大変です。

これまではキーボードを打たないとプログラミングはできませんでした。

ところが今はブロックを動かしたり、タブレット上で絵を描いたりするだけで、プログラミングを簡単に始められるようになりました。

なので、できるのであれば3歳でもよいと思います。

もし子どもに悪影響をあたえるとしたら、それはプログラミングのせいではなく、運用している保護者のせいかもしれません(笑)。

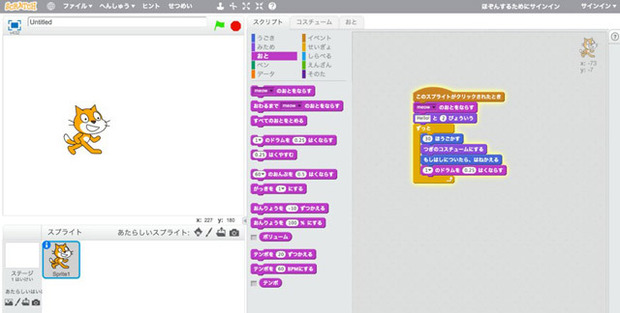

『Scratch(スクラッチ)。もっとも普及している、子ども向けのプログラミング言語。ブラウザー上で、簡単にゲーム作成などを楽しめる。

『Scratch(スクラッチ)。もっとも普及している、子ども向けのプログラミング言語。ブラウザー上で、簡単にゲーム作成などを楽しめる。

一方で、プログラミングという概念をきちんと理解するという意味では、思っていることを自分の言葉で伝えられる術を持ち、算数の色々な概念が身についてくる小学校高学年くらいからでしょうか。

特に、中学1年生から習う変数は、コンピューターでは必須の感覚なので、その時期から始める方があっという間に吸収するという考え方もあります。

ただし、中学生ぐらいになってしまうと、幼児がブロックを楽しむような遊び方ではなく、技術を習得するための道具となってしまう可能性もあります。

もっと好き放題さわってみて素直に楽しめるのは幼児や低学年でしょう。

――遊びとして触れられる感覚であれば、幼児からでもオーケーということですね。

松林氏:ビスケットにしろ、スクラッチにしろ、製作者はエンジニアを育成するために開発したわけではなく、コンピューターの動く原理、仕組みというものを間接的に身に着けてほしい、自分を表現するための道具として使ってほしいという思いで作られたものです。

プログラムの方法は無限にあるので、どうやるかは自由で、個人の癖や考えが出てきます。

さらに進んで、「こうやった方が早く終わる」、「この方がミスがない」といったところまで到達すると、エンジニアの入り口にかなり近いところまで来ています。

けれど、幼児にそれを求める必要はないと思いますので、「こうやって機械に命令を出して操れるんだな」ということがわかるだけでも大きいですね。

あとは、「スクラッチのキャラクターの猫や、ビスケットで自分が書いた絵のように、色々なものが同じ仕組みで動いているんだよ」ということを、親がきちんとリンクさせてあげると、より教育的効果があると思います。

『Viscuit(ビスケット)』。スクラッチよりも簡単にプログラミングを楽しめる。

『Viscuit(ビスケット)』。スクラッチよりも簡単にプログラミングを楽しめる。(参考記事:5歳児でプログラミング可能に!? 話題の「ビスケット塾」で進化したお絵描きに挑戦してみた)

自分で描いた絵を、直感的な操作で回転や拡大ができ、未就学児の学習にも用いられている

自分で描いた絵を、直感的な操作で回転や拡大ができ、未就学児の学習にも用いられている

近年、子どもたちの間で爆発的な人気の『マインクラフト』というゲームがあります。

パイソン(Python)というプログラミング言語でマインクラフトを操作できるようにしたものもあり、遊ぶために子どもがプログラムを書いたり、最近では教育にも取り入れられたりしています。