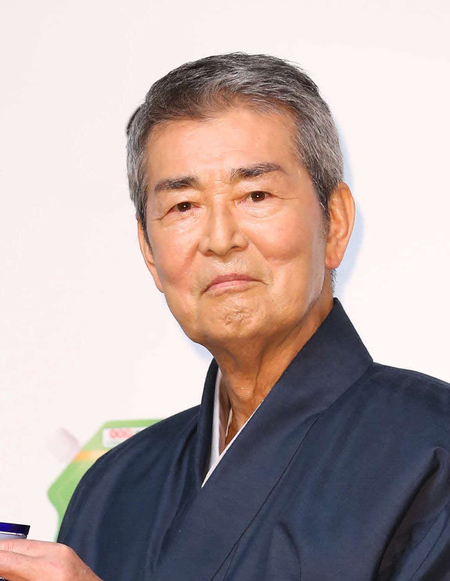

写真:日刊スポーツ/アフロ

写真:日刊スポーツ/アフロ

狂気を纏うアウトローから正義感の強いヒーローへ

そして渡が石原プロのテレビ映画に専心してお茶の間のヒーローを以て任ずるようになる直前の、アウトロー俳優としての遍歴の掉尾を飾ったのが、翌1976年の深作欣二監督『やくざの墓場 くちなしの花』だ。

不思議なタイトルだが『くちなしの花』はこれより3年も前にリリースされた渡のシングル曲だ。

ひじょうにじわじわと有線などで売れ、最終的に90万枚の大ヒットとなって劇中でも幾度か使用されているが、このヒット曲が流れることが緩衝材となってほっとするくらいの、これまた異様な負のエネルギーが渦巻く作品だった。

満州からの引き揚げ者である刑事の黒岩竜は、在日朝鮮人のやくざの幹部と親交を持ち、型破りな捜査を押し通すなど警察組織から危険視されていた。

『仁義の墓場』の石川力夫の刑事版のごとき黒岩は、狂犬のような個人プレーのあげくにヘロイン漬けとなり、情念のおもむくままに銃弾を放ち、組織に抹殺される。

この『やくざの墓場 くちなしの花』で「戦後」の情念を不穏に全身から発散させた黒岩「竜」刑事と、同年スタートのテレビ映画『大都会』の寡黙で照れ屋で正義感の強い黒岩「頼介」刑事はまるで別人のようであり、これをもってきっぱりとけじめをつけたかのように、渡は破滅型のアウトローに扮することはなくなり、ひたすらヒロイックで部下もいたわる好感たっぷりのデカを引き受けて、敬愛する石原裕次郎の作品づくりに貢献してゆくことになる。

人の内なる怒りや痛みを表現してみせた晩年

そして渡が銀幕に本格的に帰還するのは、二十年後の1996年、大森一樹監督『わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語』からのことであるが、これ以降の渡が身上としたのはあの狂気ではなく、静謐な人生の横顔に透ける哀愁の味であった。

だから、1997年の『誘拐』や2004年の『レディ・ジョーカー』での渡は、かつてのように堅牢な社会の理不尽に異議申し立てするアウトローを演じながらも、ひたすらに静かで哀しい。

人として信ずるものが社会のメカニズムによってないがしろにされてゆくことへの、秘めし怒りや痛覚を表現する時、俳優人生後半の渡は実に冴えた。

この味わいをぞんぶんに活かしたのは、1998年の山田太一脚本のドラマ『風になれ鳥になれ』だった。

かつて自衛隊のパイロットで、今は小さな倒産しかかっている会社でヘリの操縦士をやっている主人公の心のさざなみを描いた作品で、かつてパイロットを夢見た渡は実に機嫌よく丁寧に演じている。

渡の最後の映画作品は2006年の佐藤純彌監督『男たちの大 YAMATO』だそうだが、晩年に最も印象深かった作品といえば1998年の澤井信一郎監督『時雨の記』ではなかろうか。

20年もの間心に留めていた華道教授の吉永小百合と再会し、病魔に侵されて死期の迫るなか、少年のごとき純な思いをかたむける渡の演技は、その儚げなたたずまいがあの70年代のアナーキーな方角とは真反対に発揮されて、ひたすらに好ましく、哀しい。

仏も死神も演じきった気骨の人に、合掌。