恐怖を表現する上で心がけたこと

――日常に潜む恐怖を体現する上で心がけたこと、意識したことはありますか?

『スイート・マイホーム』 ©2023『スイート・マイホーム』製作委員会 ©神津凛子/講談社 配給:日活・東京テアトル 9月1日全国公開

『スイート・マイホーム』 ©2023『スイート・マイホーム』製作委員会 ©神津凛子/講談社 配給:日活・東京テアトル 9月1日全国公開

窪田 「この“家”には何かがある」という設定にはなっているけれど、僕は賢二に対して現実主義的な感覚を抱いていたし、霊的なものを信じない強さがあると思っていたので、必要以上に怖がらないようにしました。

それよりもトラウマや内面の障壁と人知れず戦っている印象があったので、こういう人間ですという提示はなるべくしないようにしていました。

窪塚 僕の場合はそこも船頭任せでした。自分が用意したこの路線で行っても大丈夫だよね?っていう確認はとれていたし、やってみて違っていたら監督が微調整をしてくれる。だから、迷いなくやろうと思いました。

――齊藤監督は、小説とは違う、視覚に訴える映画ならではの恐怖表現の部分でこだわったことや工夫したところはありますか?

齊藤 “家”にいる“何か”をヴィランのようにとらえるとモンスター色が前面に出過ぎる危険性があると思ったので、少しボカしたり、ちょっとだけナメるような、芯をとらえない映し方をしました。

欲を言えば、その“何か”が観ている方たちにも心あたりがあるような象徴にしたかったんです。

――描き過ぎない、見せすぎない、ということですね。

齊藤 そうですね。その代わりと言うわけでもないですけど、いろいろなものを随所に宿しました。十字架を背負った人たちの話なので、美術の金勝浩一さんに無理を言って、家具や窓枠などに十字架をサブリミナル的に入れてもらいましたし、そういう象徴するものをたくさん散りばめたんです。

願いとしては、劇中で起こることを対岸の火事としてではなく、その破滅の一歩が自分の身近でも起こり得るという感覚で観て欲しい。

僕が原作を読んだときに受け取った“遠いものが近くになる”という感覚を描いたつもりなので、それを体感して欲しいですね。

――参考にした映画はありますか?

齊藤 今回の僕の映画は、新築の家が舞台というところが特殊だと思うんですね。歴史のある家の中に“何か”が宿っているというのはJホラーでも散々描かれてきたけど、真新しいものの余白にある不気味さや表面的な笑顔、取り繕ったような生活感がないものの気味悪さを描いた映画は意外となくて。

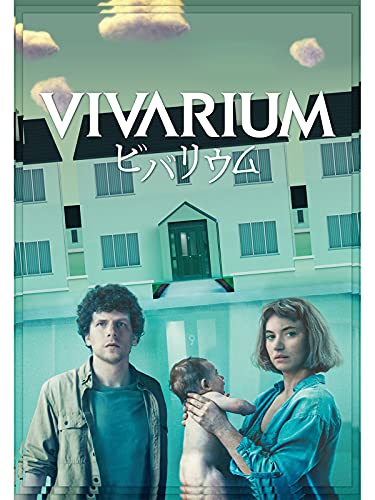

そんな中で僕が気になったのは、『ビバリウム』(19)とM・ナイト・シャマラン監督が製作したApple TV+の「サーヴァント ターナー家の子守」(10)。

前者はマイホームを持ちたい主人公の夢が悪夢に変わるスリラーで、後者は子どもを亡くしたお母さんが人形を生きた赤ん坊のように扱うところから始まる戦慄のドラマシリーズです。

この2作品は、撮影中も頭の中にずっとこびりついていました。