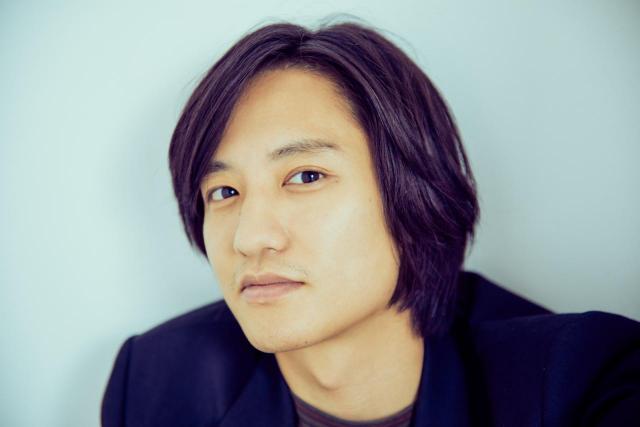

宮沢氷魚はすごく尊敬できる人

撮影:山口真由子

撮影:山口真由子

――本作のテーマは“共有”ですが、藤原さんはどの部分からそれを感じましたか?

言葉にすると少し簡単に聞こえてしまうかも知れないのですが、不安や喜びを分かち合うみたいなことだと思います。一緒にいることでより悲しくなったり、うれしくなったり。

この人に出会わなければ、こんなに苦しい想いをせずに済んだのに、と思いつつ、この人と過ごしたから、自分は豊かさを知ることができた、と思う。豊かさを知るって、痛みを伴うこともあると思うんです。

歩にとってはまさに冬海さんと経験したことが、そういうことだったのかな、と。カラオケで熱唱しながら涙が止まらなくなるとかは、知らなくても良かったことなのかも知れないけど、僕は歩にとっては必要な時間だったのかな、と思っています。そういうものを共有したのかな、と。

ちなみに、あのカラオケのシーンではザ・ブルーハーツの曲を歌っています(笑)。三島さんと相談して決めました。

撮影:山口真由子

撮影:山口真由子

――本作は“出会い”の話でもありますが、藤原さんにとってこの出会いが今の自分を作っている、というようなことはありますか?

たくさんありますね。この作品で言えば、冬海さんとの出会いも、三島監督との出会いもそうですし。『DIVOC-12』自体が12本の映画が集まっているので、同世代の俳優や、新しい監督たちとの出会いもそうですよね。

僕個人のことで言うと、二十歳のときに(現所属事務所の社長でもある)松田美由紀さんに出会って、人生が変わりましたし、最近で言うと、映画『佐々木、イン、マイマイン』の細川岳や、『his』で宮沢氷魚という男に出会ったのも、大きなものでした。

作品をやるごとに大切な出会いがどんどん増えていって、それがあるから今も(俳優を)続けていられるのだろうな、と思います。

――具体的なエピソードも教えてもらえますか?

宮沢氷魚には、さっき話した高倉健さんにハマったときに、家の前に「高倉健さんの映画観て」って、置手紙をするとかもしていますけど(笑)。

最近になって(共演した)『his』を観返したら、氷魚が演じる迅が、一滴の涙も流さずに悲しみを表現していたことに気づいて。なんて正々堂々とした演技をする人なんだろう、と改めて思いました。

一方で、僕が演じた渚は、ズタボロになって、すべてのシーンでめそめそ泣きそうな演技をしているんですよ。それを氷魚がずっと包み込むようにしていてくれてたんだな、と思うと、撮影から数年経って、彼の優しさを再確認するというか。こんなにも支えてもらっていたんだな、と思って、「ああいう俳優になりたいな」と。尊敬できる人に出会えました。