又吉直樹が芥川賞に輝く『火花』の前から書き始めていた2作目の同名小説を、山﨑賢人と松岡茉優の共演で映画史した『劇場』。

売れない劇作家・永田と彼の才能を信じて寄り添う沙希の7年を描く原作を読んだ直後に、メガホンをとった行定勲監督は「これは自分が撮りたい」と思ったという。

監督をそこまで駆り立てたのは何だったのか? 映画にするときに、いちばん重きを置いたのはどこだったのか?

そして、永田に山﨑賢人、沙希に松岡茉優をキャスティングした理由と、彼らが映画にもたらしたものとは?

完成した映画に対する思いがけない反響への感想とともに、行定さんが映画『劇場』のすべてを余すことなく語ってくれた。

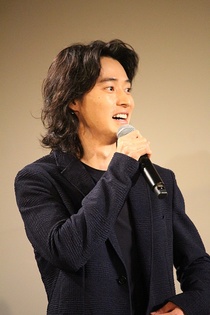

行定勲監督

行定勲監督

永田(山﨑賢人)は友人と立ち上げた劇団「おろか」で脚本と演出を担当していたが、前衛的な作品はことごとく酷評され、客足も伸びず、劇団員も離れていってしまう。

そんな過酷な現実と演劇に対する理想との間で苦悩し、孤独を感じていた彼は、ある日、街で自分と同じスニーカーを履いていた沙希(松岡茉優)に声をかける。それが永田と、女優になる夢を抱きながら上京し、服飾の学校に通う学生・沙希との恋の始まりだったが……。

そんなふたりの7年の恋の軌跡を、原作そのままに“演劇の街”として知られる東京の下北沢を舞台に映画化した『劇場』。

行定勲監督のインタビューは、作品を観たスタッフや自分自身の思いがけない衝動の話から始まった。

又吉直樹の原作『劇場』を手にしたとき、思ったこと

――『劇場』を拝見して、自分も身に覚えのあることがいっぱい描かれていると思いました。

そう言う人は多いですね。スタッフの中にも初号試写の前のラッシュを観終わったときに、号泣しながら「今晩、うちのかみさんを抱いてやろうと思いました」って言った人がいましたからね(笑)。

でも、僕自身はあまりそういう映画だとは思っていなかったんです。

――でも、行定さん自身も身に覚えのあることが描かれているんじゃないですか?

僕はこれまで『GO』(01)や『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)など周りから「泣ける」と言われる映画を作ってきたけれど、初号試写のときにあんなにスタッフの嗚咽やしゃくり上げるような音に取り囲まれる経験はしたことがなくて。

自分自身もダビング作業の最後に通しで観たときに嗚咽に近い状態になったから、どうしてだろう?って思ったんです。

――思いがけない衝動だったわけですね。

そうですね。原作が又吉直樹さんの半自伝的なものであるのは間違いないと思うんですけど、だから、男と女の“どうしようもなさ”がひとつひとつ具体的なエピソードに落とし込まれている。

それを観ながら、嗚咽と言うか、俺もこの感情は全部分かるな~と思ったんです。俺もやってきたことだから。いや、いまもやっていることかもしれない。

――男と女の“どうしようもなさ”は行定さんがこれまでの作品でも描いてきたものですしね。

それこそ、誠実に向き合おうとしている男女のほぼふたりだけのミニマムな話の映画をいつか作ってみたいと思っていましたけど、僕がそれを、自分の恋愛で経験した記憶をたどりながらオリジナルの脚本で書いたとしても成立しないですよ。

話が小っちゃ過ぎるし、僕が思い描くような画にはならない。

でも、又吉さんの原作を読んだ瞬間に、これなら商業映画にできる!って正直思ったんです。

逆に言うと、又吉直樹の名前がなければ、こんなに小さくて地味な話は絶対に映画にできない。

男と女が六畳一間の部屋の中にいて、大したドラマもない中で淡々と進んでいくような映画は又吉さんがいなかったらできないことだし、オリジナルでもちょっと怖くて挑めない。

この機会を逃したら、また数年、こういう映画を作れない、世の中に生まれないとだろうなと思ったので、「これを僕にやらせて欲しい」って立候補したんです。

『劇場』7 月 17 日(金)全国公開/配信 配給:吉本興業 ©2020「劇場」製作委員会

『劇場』7 月 17 日(金)全国公開/配信 配給:吉本興業 ©2020「劇場」製作委員会

原作とは違う、映画のラストシーン

――行定さんは、原作とはどんな風に出会ったんですか?

2017年の雑誌「新潮」に最初に掲載されたときに気になって、普通に買って読みました。

それで2日ぐらいで読了し、いまでも覚えていますけど、読み終わった翌々日の夕方にチーフプロデューサーの古賀俊輔さんに「俺、これ、やりたいんだけど」って電話したんです。

同じ又吉さんの小説が原作のドラマと映画の『火花』(16・17)もプロデュースした古賀さんが、『劇場』の映画化も任されていたのは知っていましたからね。

ただ、闇雲に手を挙げたわけではなく、ラストシーンが浮かんだのが大きかったです。

――原作とは視点や見え方が違う、映画のあのラストシーンですか?

そう。あれで、明確に演劇と映画が繋がる。それはどこかで必要だと思っていたんです。

『劇場』は演劇の話ですけど、『趣味の部屋』(13)や『タンゴ・冬の終わりに』(15)などの舞台演出もしている僕は演劇の世界を垣間見る機会もあって、昔から演劇人とも仲がいい。

助監督時代も演劇の俳優たちを監督に推薦していたけれど、もう消えてしまった俳優もたくさんいて。

下北沢にはそんな演劇や音楽の世界で生きた彼らの青春の残照が感じられるし、その残照が『劇場』の永田と沙希に重なっていくんです。

そういう意味で、俺には分からないことがひとつもなかった。

逆に、その青春の残照をビジュアルとして『劇場』という映画の中にちゃんと残していくのはすごく重要なことだと思ったので、「これを俺にやらせてくれ」って言ったんです。

でも、決まるまではずっと不安でした。古賀さんは「ちょっと考えてみる」とは言ってくれたけど、ただ受け流しただけで、別の監督にやらせるんじゃないかなって思ったりもしましたから。

蓬莱竜太(劇団モダンスイマーズ)に絶対やってもらいたかった

――沙希を演じられた松岡茉優さんも「劇中の舞台シーンの撮影になると、行定監督が演出家のモードになるのが面白かった」って言われていましたが、そういった意味でも、『劇場』の監督は行定さんが適任だったと思います。

でも、現場が楽しかったわけではなくて、かなり細心の注意を払いました。

脚本家は絶対に(『ピンクとグレー』(16)でも組んだ)蓬莱竜太(劇団モダンスイマーズ)でなくちゃいけないと思ったから、売れっ子の彼を1年待ったりもしたんです。

――なぜ、蓬莱さんだったんですか?

又吉さんと同じ関西出身で、下北沢やほかの土地の小劇場を経験している。

僕が蓬莱と最初に会ったのは下北沢のOFF-OFFシアターでやった『夜光ホテル』(08)という舞台のとき。

いまはものすごく人気のある演出家であり、劇作家ですけど、あんな小さな劇場をやっと満席にしたような時代もあったので、売れない演劇人の気分も分かるだろうし、地方出身者で、演劇一筋でやってきた彼にもどうしようもなさを感じる。

だから、蓬莱にやってもらいたかったんです。

――劇中劇の台本ももちろん蓬莱さんが書かれているんですよね?

そこがいちばんの目的でした。劇中に主人公の永田がやっている「おろか」という劇団と人気劇団「まだ死んでないよ」の演劇のシーンが出てきますが、あの小劇場演劇のニュアンスをオリジナルで書けるところが蓬莱の強みです。しかも、やっぱり面白い。

そのホンを見ながら舞台セットを作って、僕は確かに演劇モードで演出したけれど、それがやれたのも楽しかったですね。

ただ、「まだ死んでないよ」の舞台を観た永田が打ちのめされるシーンは最も重要だと思っていたけれど、表現するのがいちばん難しくて。

「やっぱ、俺たちとは次元が違うわ」っていうナレーションを僕は絶対に外したくないと思っていたけれど、それをどう見せたらいいのか!? 最初は実際にあるインパクトのある劇団の演劇を持ってこようかなと考えたぐらいです。

――下北沢の小劇場で活躍している人気劇団の舞台をそのまま持ってこようと思ったんですね。

散々観ましたね。でも、どの舞台もこの作品に当てはまらない。

圧倒的なスゴさをワンシーンで見せなきゃいけないんだけど、既存の舞台ではどうにもならないから、蓬莱に「ワンシーン、書いて」って頼んで。

あの最後のシーンでは蓬莱がやっている劇団モダンスイマーズの役者にも出てもらったし、浅香航大(行定監督のリモート映画『きょうのできごと a day in the home』(20)などに出演)も熱演していますけど、最悪、舞台の声をOFFにして客席の人たちのリアクションだけで見せる方法も考えていました。

――あらゆるケースを想定されていたわけですね。

だから、あの客席にはケラ(ケラリーノ・サンドロヴィッチ)さんや吹越満さんの顔が絶対に必要だった。

映画監督の白石和彌監督(『孤狼の血』)や、元フジテレビの笠井信輔アナウンサーもいる。自分たちの舞台の客とは明らかに次元が違う人たちが観に来ているという状況を見せるためにも本物が必要だったし、そんなの演劇関係者にしか分からないって言われるかもしれないけれど、演劇を知っている人に嘘だって思われるのはいちばんイヤだった。それは冒涜に値するから。

なので、音楽も曽我部恵一さんにオリジナルで作ってもらったし、その完璧な布陣で「まだ死んでないよ」が圧倒的に人気のある劇団ということを印象づけたんです。